- ショップアイデアル(直営店)

弊社直営のオンラインショップです。迅速かつ確実にお届けします。

- アイデアルトランクネットショップ(楽天市場)

弊社グループ会社直営の楽天市場店です。主に輸送ケースを販売しています。

執筆:製造部

公開日:2024/9/27

皆さんこんにちは。SETTSU美作工場のラック組立現場の者です。

「ラックは会議室で組み立てられているんじゃない。現場で組み立てられているんだ!」

という言葉がありますように、ラック製造現場の生の声をお届けしたいと思います。

今回は製造工程の中の最終段階にあたる組立現場において、日頃注意をしている「ビスなめ」についてお話したいと思います。

ドライバー工具を使う事が多い方はもちろん、某家具量販店の家具組立に苦戦している方は読んでみてくださいね。

アッセンブリーをはじめととして現場関係者ではお馴染みの言葉ですが、はじめて聞いた方もいるかと思います。ドライバーでネジを回そうとしたとき、ネジ頭の十字溝を潰してしまう事象を言います。

左 :通常のビス 右:なめたビス

一度ネジをなめてしまうと、機器の取り外しが出来なくなるため、現場作業時に起きてしまうととても厄介です。当社工場でも1台のラックを組み立てには実に多くのビスが使用されているため、ビスなめは組立現場でも度々起こります。

では、この「ビスなめ」予防する方法はないのでしょうか?ビスなめの原因と組立現場で実際に行っている対策方法を次に紹介したいと思います。

ビスなめですが、主な原因は2点。「ドライバーとビスのサイズの不一致」「締める時のトルク(力)のかけすぎ」にあります。

例えば、「サイズが違うけど、手元にあるドライバーで締められそうだから・・・」とつい、ビスのネジ頭のサイズよりも小さいドライバーで回そうとすると、十分な力がネジ頭にかからないだけでなく、ドライバーが斜めに入った状態で回してしまい、ビスをなめてしまうリスクが高まります。

面倒かもしれませんが、ネジのサイズに合ったドライバーで回しましょう。「急がば回れ。サイズで回せ」です。

ネジを締める場合、通常「適正トルク」というものがあり、必要以上の力で締めてもネジの締め付けが強固になることはなく、かえってネジを損傷・ビスなめにつながります。何でも適正、適量を守り、適正トルクで締めましょう。

「酒は飲んでも飲まれるな。ビスは締めても締めすぎるな」です。

ただ、このような注意を心掛けても、実際にはラック組立でもビスなめは日々あります。最後に現場でやっているビスをなめないためのひと工夫を2つほど紹介します。

ねじを締める際、ドライバーを回す事に意識がいきがちですが、「ねじ頭を押しながら回す」という気持ちですることでビスなめが軽減されます。一説では、“回す力3:押す力7”と言われています。(ネジを外すときは特に押す事を意識してください。)

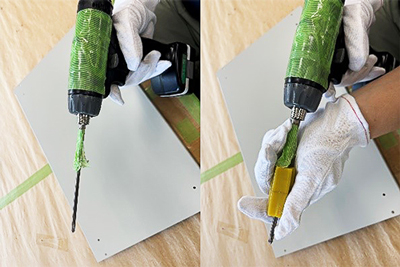

ねじを締める前にドライバーに磁力を持たせることで、ねじとドライバーのズレが防止されビスなめが軽減されます。実際に現場でもこちらの写真のようにドライバーを磁石にこすりつけてから作業を行っています。

ドライバーが斜めに入っていないか不安な方はぜひこの方法を試してみて下さい!

いかがだったでしょうか。機会がありましたらまた現場の豆知識をお話したいと思います。それでは今回のお話の最後に一言。

「なめたらいかんぜよ!」

ビス締めのお話、無事締まりましたでしょうか。(^_^;)電話でお問い合わせ

受付時間 8:30~17:30 土日祝・休業日除く

WEBでお問い合わせ